名古屋市天白区の神社「野並八劔社」就職祈願・厄除け・開運・安全・縁結び・必勝・七五三・商売繁盛祈願

九つの神が

宿る社。

日本武尊に願う就職・転職の御祈願

名古屋市天白区野並で日本武尊を主祭神として九柱の神々を祀る野並八劔社。

戦国時代、大宮司である千秋季信が胎児で出世したという逸話から就職祈願、出世祈願の社としてご参拝いただいており、厄除開運、必勝、良縁、七五三、商売繁盛や就職など、人々の様々な願いを成就すべく務めています。

地鎮祭

竣工祭

神葬祭

年祭

建物解体時のお祓い会社でのおまつり事

住宅やマンションの入居に際しての入居祓い

※各種祈願は随時行っておりますので、

お気軽にご相談ください。

最新情報

- 電話番号

- 052-842-8383

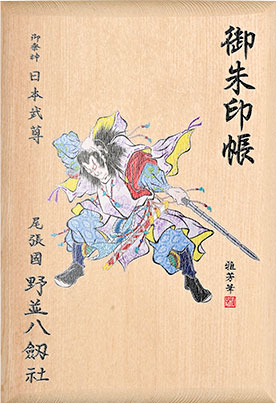

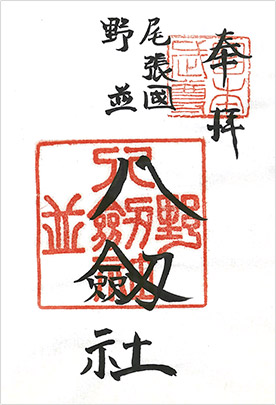

御朱印

御朱印帳

野並八劔社オリジナルの御朱印と御朱印帳です。

御朱印帳

御朱印帳

御朱印

御朱印

暦はめぐり、祭りは続く。

野並八劔社は、地域の総鎮守として、年間を通じて様々な祭事を

執り行っています。日常に根差し、人々の生活に繋がっています

祭事

主な年中祭事

- 1月

- 1日 初詣で

3日 歳旦祭・新年初祈祷祭

14日 左義長(どんと焼き)

- 2月

- 11日 紀元祭

- 4月

- 第二日曜日 祈年祭・招魂社祭

29日 昭和祭

- 7月

- 第二日曜日 夏越祭(おまんとまつり)

- 8月

- 15日 終戦記念平和祈願祭

- 10月

- 例祭日前日 例祭宵宮祭・献灯祭

第四日曜日 例大祭

- 11月

- 1日~30日 七五三詣り

- 12月

- 上旬 新嘗祭

18日 秋葉祭・火防祈祷祭

31日 大祓神事・除夜祭

大祭月(1・4・7・10・12)を除く毎月15日 月次祭

※月次祭はどなたでもご参加いただけます。

お守り

心に寄り添う、願いを込めたお守りを授与しています。

道順

写真① 野並交差点5m手前の小道

写真② 鳥居を車でおくぐりください。

お車でお越しの方

① 県道59号を野並の交差点に向かい南へ進み、野波の交差点5m手前の細い路地を左折してください。

② 50mほど進むと右手に鳥居がございます。お車の方は鳥居をそのままくぐり坂を上がっていただきますと駐車場がございます。

〒468-0045 愛知県名古屋市天白区野並3丁目239番地

名古屋市営地下鉄 桜通線「野並駅」2番出口より徒歩1分